こんにちは、さくら通り整形外科クリニックの宇賀治 修平です。

皆さんは、病院で「MRIを撮りましょう」「CTで確認しましょう」と言われたとき、「MRIとCTって何が違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?

あるいは、「レントゲンじゃだめなの?」「被ばくは大丈夫?」など、不安を感じた経験がある方も多いかと思います。

実際、MRIとCT、そしてレントゲンはすべて画像検査ですが、目的や仕組み、得意とする病気、検査の方法がそれぞれ異なります。

この記事では、整形外科医の視点から、それぞれの検査の特徴や使い分け方、検査前の注意点まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

検査を受ける予定がある方、家族や友人が画像検査を控えている方も、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

レントゲン・CT・MRIの違いをざっくり比較

| 検査名 | 主な原理 | 得意なこと | 苦手なこと | 被ばく | 所要時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| XP | X線を使った平面画像 | 骨折、変形、脱臼の確認 | 筋肉・神経など軟部組織の詳細 | あり(少量) | 数秒 |

| CT | X線を多方向から照射し、断層画像を構成 | 骨折、出血、肺や内臓の病変、がんなど | 神経や靭帯などの精密評価 | あり(中等量) | 数分 |

| MRI | 強力な磁場と電波で体内の水分分布を画像化 | 靭帯、神経、軟部組織、関節の損傷など | 金属のある方、閉所恐怖症の方など | なし | 20〜40分 |

✔️レントゲンは“手軽で速い”、CTは“立体的でスピーディー”、MRIは“放射線ゼロで精密”という特徴があります。

CTとMRIの開発背景と仕組み

CTについて

CT(Computed Tomography/コンピュータ断層撮影)は、1970年代に開発された検査法です。

この検査では、X線を身体のまわりから多方向に照射し、その情報をコンピュータで合成することで、体の断面画像を作り出します。

特徴はなんといってもスピードの速さ。

救急現場やケガ・出血などの急変時の初期対応で特に威力を発揮します。

また、3D(立体)画像の構築も可能なため、手術前に骨の構造を立体的に把握したいときにも活用されます。

MRIについて

MRI(Magnetic Resonance Imaging/磁気共鳴画像)は、1980年代に登場した比較的新しい技術です。こちらはX線を使わず、強力な磁石と電波を使って、体の中の水分の分布を画像化します。

そのため、筋肉・靭帯・神経・椎間板など、CTやレントゲンでは見えづらい軟部組織の評価が得意です。

しかも、放射線による被ばくがないという大きなメリットもあります。

MRIの注意点

MRIにはいくつか注意点もあります。

✔️撮影中の音が非常に大きく、耳を保護するためにヘッドホンや耳栓を装着します

✔️検査時間は20〜40分程度と長めで、じっと動かずにいる必要があります

✔️狭いトンネルのような空間に入るため、閉所恐怖症の方には不安が強い場合もあります

✔️金属を体内に入れている方(ペースメーカー、インプラント、刺青など)は注意が必要です。機器との相性によってはMRI検査ができないこともあります

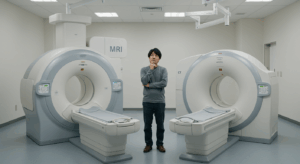

MRIの設置について

MRI装置の導入には、建物自体に特別な構造や設備が必要です。

たとえば、MRIは非常に強力な磁場を発生させるため、外部への磁気漏れを防ぐ「シールドルーム(磁場遮断室)」の設置が不可欠です。

また、周囲にある電子機器への影響を防ぐための電磁波対策や、火災・酸素濃度管理などの安全対策も求められます。

さらに、MRI装置は1.5トン以上と非常に重いため、通常は建物の1階に設置されるのが一般的です。

上階に設置する場合には特別な床補強が必要となり、コスト・構造面のハードルが非常に高くなります。

これらの理由から、すべての整形外科クリニックにMRIが導入されているわけではありません。

そのため、MRI検査を希望する場合は、総合病院や検査設備の整った医療機関に紹介されるケースも多くあります。

当院では、このMRI装置を院内に完備。

そのため、「診察 → 検査 → 結果説明」までをすべて一貫して、スムーズに対応できる体制を整えています。

気になる症状があれば、その場で医師が判断し、即日でMRI撮影まで可能なこともあります。

「わざわざ他院に撮りに行かなくていい」という安心感も、患者さんからご好評いただいています。

CT・MRI・レントゲンの使い分け実例

整形外科

| 症状・目的 | 最適な検査 | 解説 |

|---|---|---|

| 転倒やケガで骨折が疑われる | レントゲン(単純X線) | 骨の状態を素早く把握。コスト・時間・被ばくの面でも負担が少ない。 |

| 関節の中の骨折や骨盤・背骨の詳細評価 | CT | 骨の立体構造や骨折線の入り方を正確に把握。術前計画にも活躍。 |

| 手足のしびれ、腰痛、坐骨神経痛 | MRI | 神経の圧迫や椎間板の異常、ヘルニアの有無を高精度で確認。 |

| 膝・肩の靭帯や半月板損傷 | MRI | 靭帯・腱・半月板など関節内の軟部組織を鮮明に描出。スポーツ整形に必須。 |

脳神経外科

| 症状・目的 | 最適な検査 | 解説 |

|---|---|---|

| 頭をぶつけた、急に意識を失った | CT | 脳出血や外傷性病変を迅速に確認可能。救急時に最優先。 |

| 言語障害、手足の麻痺など神経症状 | MRI | 脳梗塞、腫瘍、炎症などの病変を詳細に評価。早期発見に有効。 |

内科・呼吸器・消化器科

| 症状・目的 | 最適な検査 | 解説 |

|---|---|---|

| 肺炎、肺がん、間質性肺炎 | CT(胸部) | 胸部の詳細な構造評価に適しており、初期〜進行病変まで対応。 |

| 肝臓・腎臓・膵臓などの腫瘍 | 造影CTまたはMRI | 臓器の立体構造や腫瘍の血流動態まで確認可能。がん診断に有効。 |

| 胆石、胆管閉塞など胆道系トラブル | MRI(MRCP) | 非造影で胆道を安全に評価可能。侵襲性が低く安全性が高い。 |

CT・MRI・レントゲンの使い分けの目安と補足

画像検査にはそれぞれ特徴があり、「どの検査が正解」というよりは、「どの症状に、どのタイミングで、どの検査を使うか」がとても重要です。

以下のようなポイントを参考にしてください。

✔️ とにかく早く骨の異常を見つけたい → レントゲン

骨折、脱臼、骨の変形などに迅速に対応できます。外傷初期にまず行う基本的検査です。

✔️ より詳細な骨の立体構造を把握したい → CT

複雑な骨折、骨盤や背骨の奥深い場所、また脳・肺・内臓などの評価に非常に有効です。外科手術前の精密検査としても用いられます。

✔️ 神経や筋・靭帯・椎間板など、軟部組織をしっかり見たい → MRI

レントゲンやCTでは見えにくい「中身のトラブル」を把握したい場合に有効です。スポーツ障害や慢性痛、神経障害の診断に使われます。

✔️ 被ばくを避けたい → MRI

放射線を使用しないため、妊娠中や繰り返し検査が必要な患者さんにも安全です(ただし使用には条件あり)。

✔️ 時間をかけられない・緊急性が高い → CT

検査時間が非常に短く、外傷や急病対応に適しています。

✔️ 検査機器の有無や医療機関の設備に注意

MRIは高額・重量があるため、すべての医療機関に常設されているわけではありません。CTやレントゲンは比較的多くの施設で対応可能です。

🔍 最終的な検査の選択は、患者さんの症状や背景、緊急度、既往歴などを踏まえて医師が判断します。

疑問があるときは、遠慮せず担当医に相談しましょう。

検査を受けるときの注意点

CT

✔️造影剤を使用する場合、アレルギー歴や腎機能の確認が必要

✔️妊婦の方には放射線被ばくの観点から基本的に使用を避ける

MRI

✔️ 金属類(アクセサリー、磁気カード、ブラのホックなど)を外す

✔️ 刺青やインプラントがある方は申告が必要(検査できない場合あり)

✔️ 妊娠中は原則MRIを避けることが多い

✔️ 閉所が苦手な方には、鎮静や工夫も可能です

これらの話をまとめたのがコチラ

よくある質問(Q&A)

Q1:どっちが詳しく見えますか?

→ 答えは「部位による」です。骨や出血ならCT、神経や靭帯はMRIの方が適しています。

Q2:CTの放射線、体に悪くないの?

→ 1回の被ばく量は胸部レントゲンの数十倍ですが、年に1〜2回程度であれば健康被害の心配はほとんどありません。

Q3:検査時間は?

→ CTは数分、MRIは20〜40分ほどかかります。

Q4:費用は?保険は使える?

→ 3割負担の方でおおよそ5000〜1万5000円ほど。保険適用です。

Q5:同じ場所を何回も検査していいの?

再発や症状悪化があれば医師が判断し、実施することも可能です。

まとめ

「どの検査が上か」ではなく「目的に応じて使い分ける」MRI・CT・レントゲンにはそれぞれ得意・不得意があり、「どれが一番いい」という単純な比較では語れません。

本当に大切なのは、「何を調べたいのか」「どんな症状なのか」に応じて、適切な検査を選ぶことです。

たとえば、骨折の確認ならレントゲン、詳しい骨構造や出血の有無を知りたいならCT、神経や靭帯、椎間板などの軟部組織をしっかり評価したいならMRIというように、目的によって最適な検査は異なります。

私たち整形外科医は、患者さんの訴えや診察結果をもとに、どの検査が最も有効かを判断しています。

だからこそ、検査前に不安なことがあれば、ぜひ遠慮なく質問してください。患者さん自身が検査に対して理解と安心を持てることも、治療の一部だと考えています。

公式Xはこちら

公式Xはこちら